8方向の診断から、

自分のひざの痛みを探す

以上の理論から、ひざの痛みには必ず原因があり、痛い場所も人それぞれです。

痛めた瞬間が分からなくても、痛い場所により原因を導き出せるのです。あなたのひざの痛みは、どこですか?

- 1. 前側に起こったひざの痛み(オスグッド・シュラッター氏病):「曲がり過ぎが原因」

- 2. 後側に起こったひざの痛み(膝反張痛(ひざはんちょうつう)):「反り過ぎ」が原因

- 3. 内側に起こったひざの痛み(変形性膝関節症):「O脚」が原因

- 4. 外側に起こったひざの痛み(ひざ外側部痛):「X脚」が原因

- 5. 中心部に起こったひざの痛み(ジャンパー膝):「生理的弯曲の消失した膝」が原因

- 6. 軟骨損傷で起こったひざの痛み(半月版損傷):「過剰な衝撃」が原因

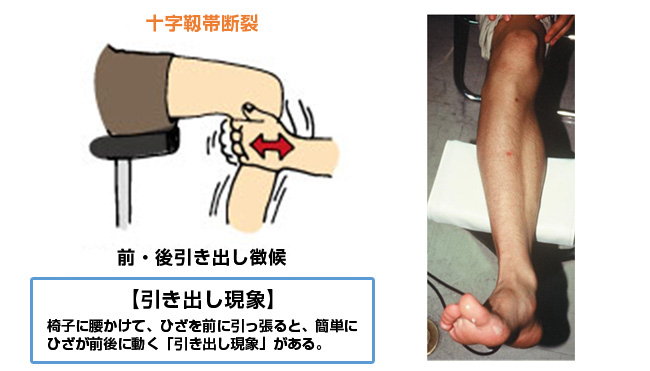

- 7. 靱帯損傷で起こったひざの痛み(十字靱帯損傷):「過剰なねじれ」が原因

- 8. 環境条件で起こったひざの痛み(環境条件痛):「繰り返される日常生活」が原因

| 前のアンバランス | 膝の曲がり過ぎによる 前側の痛み |

(オスグットシュラッター氏病) |  |

|---|---|---|---|

| 後のアンバランス | 膝の反り過ぎによる 後ろ側の痛み |

(膝反張痛) |  |

| 左のアンバランス | O脚による 膝内側の痛み |

(変形性膝関節症) |  |

| 右のアンバランス | X脚による 膝外側の痛み |

(膝外側部痛) |  |

| 上下のアンバランス | 生理的弯曲の消失による 膝中心の痛み |

(ジャンパー膝) |  |

| 衝撃のアンバランス | 過剰な衝撃による 膝の軟骨損傷の痛み |

(半月板損傷) |  |

| ねじれのアンバランス | 必要以上のねじれによる 膝の靱帯損傷の痛み |

(十字靭帯損傷) |  |

| 環境条件のアンバランス | 片寄った生活環境が 最大原因となる膝の痛み |

(環境条件痛) |  |

原因がはっきりしない「ひざの痛み」はこの8通りのパターンのどれかであり、あるいはこの中のいくつかが複合したものなのです。

またこの8パターンの他に、

先天的な要因・後天的な要因を含めて10方向の診断とする場合もあります。

自分に当てはまるひざの痛みと原因を探し、早期の治療で治癒を目指すあなたのきっかけの第一歩に貢献できればと願っております。

それでは、ひとつずつ分かりやすく解説していきます。

①前側に起こったひざの痛み(前のアンバランス)

代表的なものに、オスグッド・シュラッターが挙げられます。

症状

中学生くらいの学生が、サッカーや陸上など走ったり跳んだりするスポーツを毎日行っていると、ひざの下(脛骨粗面といいます)の骨が隆起し、そこを押すと強い痛みが起き、正座をして床にあたった時に激痛がするなどの症状が挙げられます。進行すると、ひざを曲げたりジョギングをしただけでも痛みが起こります。

原因

前に曲がりすぎの傾向にあるひざ(前のアンバランス)と、指上げ歩きによる大腿四頭筋への過度の緊張(前のアンバランス)が加わったことが最大の原因です。

サッカーや陸上などで、ひざをやや曲げ加減(前のアンバランス)にして長時間スポーツをしていると、大腿四頭筋に加わる負担が大きくなります。さらにそこへ、指上げ足(浮き指)による『指上げ歩き』のままスポーツをすることにより、大腿四頭筋(前のアンバランス)は力学的に何倍にも増えてしまうのです。これが、同じスポーツ・同じ運動量・同じ年齢にも関わらず、痛みが起こる人と起こらない人との差だったのです。いくら長い時間激しいスポーツをしていても、これらのバランスが整っている人には、痛みは出ません。

このように、大腿四頭筋が常に緊張状態にあると、筋肉は柔軟性を失い、その結果、ひざのお皿の下にある膝蓋靭帯を持続的に引っ張ることとなり、成長途中にある付着部の軟骨が徐々に引き剥がされて、隆起してしまうのです。

このようなメカニズムは、うさぎ跳びを過度に行ったり、登山者が荷物を担いで坂道を下る時、いずれも同じようにひざの前側に重心が集中し、痛みを引き起こします。この他、下腿の外旋(ねじれ)が加わっても、同様に大腿四頭筋への負担が倍増してしまいます。

治療のポイント

治療の最大のポイントは、力学的原因を理解した上で、負担度より安静度が上回る患部の安静固定を徹底して行うことです。

ひざにはサラシ包帯固定を施し、

テーピングもしくはテーピング機能が編み込んであるテーピング靴下を履き、足裏のバランスを整え、下肢への力学的負担を軽減することは必須です。冒頭でもお伝えしたように、ひざの痛みには、土台である足裏を整えなければ、負担を減らすことはできません。

このように患部の安静固定を徹底することによって、ほとんどの場合2ヶ月前後で痛みは消えます。これ以上長引くのならば、固定が甘いと言って、まず間違いありません。

②後側に起こったひざの痛み(後ろのアンバランス)

代表的なものに、膝反張(しつはんちょう)が挙げられます。

症状

ひざの裏側(膝窩部といいます)が痛む症状で、幼児から高齢者まで幅広くみられます。

幼児では成長痛と誤診されているもので、中・高生ではスポーツをした後に発生することが多くあります。成人では膝窩部に脂肪腫(ベーカー嚢腫)とよばれるコブのようなものも、しばしば見かけられます。

ベーカー嚢腫(のうしゅ)

耳にしたことがある方や、そう診断された方も多いと思われます。

スポーツをした後などに発生することが多く、中高年にしばしば見受けられます。

ベーカー嚢腫とは、ひざの裏にゴルフボール半分くらいの大きさのかたまりができるものを言います。これは関節液がゼリー状の腫瘤を形成したもので、痛みを伴う場合もあります。

またひざを曲げる時に違和感や圧迫感があります。

このベーカー嚢腫ができる原因は、反りすぎているひざにあります。ひざが反り過ぎていたり、真っすぐ過ぎて生理的湾曲の消失したひざのため、地面からの過剰な衝撃と体重による負担が繰り返され、時間経過とともにその力が増大した結果なのです。

このベーカー嚢腫ができる原因は、反りすぎているひざにあります。ひざが反り過ぎていたり、真っすぐ過ぎて生理的湾曲の消失したひざのため、地面からの過剰な衝撃と体重による負担が繰り返され、時間経過とともにその力が増大した結果なのです。

反り過ぎていたり、真っすぐ過ぎるひざは上下からの負担を力学的にうまく逃がすことができず、関節面に疲労が蓄積され、新陳代謝も衰え、これを防いだり、また滑らかにする防御反応により関節液が溜まってきます。また、時間経過とともに蓄積された上下のアンバランスに日常生活や体重オーバーなどによる環境条件が反復されたことも原因で起こります。

子どもの成長痛

先のベーカー嚢腫は中高年に多く見られますが、これが子どもにも見られるという事実を知らなければなりません。特にスポーツをしている子どもが、毎晩痛みを訴え夜泣きをすると、決まって「成長痛だ」と診断されてしまいますが、「成長痛」は誤診なのです。

原因はベーカー嚢腫と同様に、反りすぎているひざにあります。ひざが反り過ぎていたり、真っすぐ過ぎて生理的湾曲の消失したひざのため、地面からの過剰な衝撃と体重による負担が繰り返され、時間経過とともにその力が増大した結果なのです。

反り過ぎていたり、真っすぐ過ぎるひざは上下からの負担を力学的にうまく逃がすことができず、関節面に疲労が蓄積され、新陳代謝も衰え、これを防いだり、また滑らかにする防御反応により関節液が溜まってきます。また、時間経過とともに蓄積された上下のアンバランスに日常生活や体重オーバーなどによる環境条件が反復されたことも原因で起こります。

原因

後ろに弓のように反りすぎの傾向にあるひざ(後ろのアンバランス)と、指上げ足(浮き指)による膝窩部の過伸展(後ろのアンバランス)とが加わり、ひざの反りすぎの状態が繰り返されたことが最大の原因です。

反ったひざ(後ろのアンバランス)は立っている時、自分の体重がひざの裏側へ集中してしまい、指上げ歩きはそれをさらに増長させます。すると次第に軟骨も反った形へと擦り減ってしまうのです。ひざが反りすぎてしまうと、ひざの裏側の筋肉や靭帯が持続的に引っ張られる形になり、炎症を引き起こし、痛みを誘発させてしまうのです。

ひざの裏に痛みがある人は、ひざが反りすぎているのが原因であり、その人たちのほとんどに指上げ足(浮き指)があります。幼児の場合は成長痛と誤診され、成人では腰からくる痛みと診断されてしまいがちなので、よく見極めなければなりません。同時にこの誤診は、我々医療従事者が悔い改めなければならない点でもあります。

治療のポイント

反ったひざは、走っている時は自分の体重がひざの裏側に集中し、指上げ足(浮き指)は、ひざをより反らす結果になります。このようにひざの裏が持続的に伸ばされすぎたことが痛みの原因ですから、立っている時や普段の日常生活の中では、逆にひざを少し曲げた状態にしていることがポイントです。

これだけで治ってしまうことが多いのですが、3週間経っても痛みが変わらないようなら、サラシを巻いて患部の安静固定に努めましょう。同時にテーピングやテーピング靴下を用いて、重心が後ろへ片寄らないよう、足指を使って踏ん張れるようにしておくことも、ひざを反らせすぎないためには大切です。

また、左右交互に体重をかけるよう習慣付けておくことも、予防のひとつになります。

③内側に起こったひざの痛み(左のアンバランス)

変形性膝関節症は、ほとんどがこれに当てはまります。

O脚の人によく見られます。

症状

ひざの内側に起こる痛みで、歩き始めや次の動作に移ろうとする時に痛むのが特徴です。

進行すると、次第に慢性化してしまいます。

内側の関節面を指で押すと激痛が走るので、とても分かりやすい症状と言えます。変形が進むと正座が困難になったり、ほんのわずかなことでひざに水が溜まったりします

この痛みは若年層から高齢者まで幅広く見られ、特に中・高年の女性に多く発生するという統計もあります。

原因

O脚傾向にあるひざ(左右のアンバランス)と指上げ足(浮き指)による、かかとからの過剰な衝撃が加わったことが最大の原因です。

太ももの付け根の骨「大転子」が出っ張ってO脚になってしまう理由は、ひざが弓なりのように反り過ぎてしまう「反張膝」が伴っています。

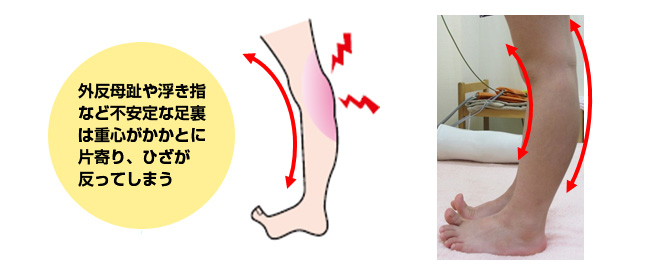

これに加え、外反母趾や浮き指・扁平足により、まっすぐに蹴って歩くことができず、足先が外方向へ流れる「ねじれ歩行」をすることで、ねじれのストレスが股関節まで及んでしまうのです。

「テコの原理」で説明すると、指がふんばれないため、足先が「力点」となって外方向へ流れ、内くるぶしが「支点」、「大転子」が作用点となって、ねじれの力が伝わり、大転子が骨盤よりも出っ張る「股関節のO脚」になってしまうのです。

その結果、ももの付け根の骨「大転子」が股関節から外側にずれて開いてしまいます。それに伴い、ももやお尻の筋肉が大転子に引っ張られて、横幅が広くなったり、垂れさがってしまうのです。

O脚傾向にあるひざ(左右のアンバランス)は、重心が内側に集中してしまいます。そして指上げ歩きは過剰な衝撃をひざに伝えてしまい、それが繰り返されると、やがて内側の骨が変形して出っ張り、痛みが発生します。

この状態を高齢者や大人では『変形性膝関節症』と呼び、子どもでは『スポーツ障害』『内側関節裂隙痛』と呼び分けているだけなのです。どちらも発生のメカニズムは同じであり、自分の体重と地面からの衝撃がひざの内側で激突すると、子どもでも大人でも組織の破壊が起こり、その部分は次第に変形し、痛みを誘発してしまうのです。

治療のポイント

このようなひざに対しては、何よりもまず、負担度より安静度が上回る固定をしなければなりません。3週間この固定を行えば、それだけで痛みは半分にまで減ります。

さらに、地面からの『過剰な衝撃』を抑えるために、『人工筋肉素材の免震インソール』を併用し、痛みがある時はできるだけ動かさない・歩かないことを徹底しましょう。

変形性膝関節症は多くの場合、固定をすれば3週間で痛みは半減します。しかし残りの半分は、こじれた期間(固定をしなかった施術期間)の5分の1を要すると考えておいてください。変形性膝関節症を治す90%の働きは、固定しかありません。固定により、過剰仮骨の吸収がなされ、治癒への最短距離となるのです。

④外側に起こったひざの痛み(右のアンバランス)

ひざの外側に痛みが起こるもので、膝外側部痛と呼ばれます。

X脚の人によく見られます。

症状

ひざの外側に起こる痛みで、歩き始めや屈伸時、また長時間のウォーキングや起立した後に痛みが発生しやすく、ひざの中心より外側に起こったものを指します。

また、ひざの外側から、その下にある小さな出っ張り部分(腓骨小頭部といいます)にかけての痛みで、特に横方向への移動や回転した時発生する痛みです。

原因

sX脚傾向にあるひざ(左右のアンバランス)は、重心が外側の一部に集中してしまいます。

そこに不安定な足裏からの『過剰な衝撃』が加わって発生するものと、外反母趾や指上げ足(浮き指)による必要以上のねじれが、ひざの外側や腓骨小頭部を挟んで相反するストレスを加えてしまい、発生するものとがあります。つまり、過剰なねじれが関係していることが最大の原因であるといえます。

母趾や指上げ足(浮き指)などの足からの『必要以上のねじれ』が繰り返され、次第に疲労性の損傷を起こし、痛みが発生するというパターンが非常に多く見られます。

●ひざの中心よりわずか外側の一部に起こった痛みは、X脚に体重(過剰な衝撃)が加わった場合。

●外側から腓骨小頭部にかけて起こった痛みは、過剰なねじれの影響を受けている場合。

といえます。

X脚傾向の人がダンスや卓球・テニスなどの横方向への回転が多いスポーツをしている場合多く発生しますが、このような痛みを訴える人のほぼ全員に、外反母趾や指上げ足(浮き指)などの足裏の不安定があることは、まぎれもない事実です。

治療のポイント

体重が外側に片寄ったり、足先が外方向へ流れてひざがねじれるのを防ぐため、まずは発生のメカニズムをよく知ることが大切です。痛みがひどい時は厚紙副子をひざの外側部に当て、サラシ包帯でしっかり固定をすれば1~2週間で痛みは消えます。とても治りやすい損傷と言えるのですが、発生のメカニズムを知らないままだと、中途半端な固定や治療になったり、禁止動作を続けてしまったりするので、長引かせないためにも、症状や原因をよく知っておくことが重要です。

その他、大きすぎる靴やゆるい靴など、サイズの合わない靴は、靴の中で足が滑り、必要以上の遊びを作ってしまい、それがひざのねじれを倍増させます。また衝撃とねじれを防ぐ『人工筋肉素材のインソール』を併用すると効果的です。さらにテーピングやテーピング靴下で、土台である足裏のバランスを整えておくと、X脚の改善やひざへの負担の軽減にもつながります。

⑤中心部に起こったひざの痛み(上下のアンバランス)

ジャンパーひざと呼ばれるものが、これにあたります。

症状

成長期のスラリとした脚の長い女子に多く見られる症状です。初期の頃は、歩き始めにひざの中に痛みを感じ、慣れてくると痛みが消えるという症状が特徴的です。特にスポーツの開始時に痛みが起こり、身体が温まってくると楽になる、という特徴的な症状です。症状が進行すると、次第に歩くたびにひざの奥の方で痛みが走り、ジャンプをすると激痛がし、最終的には何もしていなくてもズキズキとした痛みが発生してしまいます。

ジャンパーひざは、ひざの内部の軟骨や軟部組織に変形や炎症が起こる疾患で、非常に治りにくいとされています。中途半端に放っておくと、成人になってからも痛みが残ってしまう場合があります。膝蓋骨(しつがいこつ)の下から上方へ親指で押し上げると激痛がするのですぐ判断ができます。外見的には、膝蓋骨下部の脂肪組織が肥厚し、盛り上がっているのが特徴です。

原因

生理的弯曲の消失したまっすぐなひざ(上下のアンバランス)は、重心を中心部に集中させてしまいます。そこへ外反母趾や指上げ足(浮き指)などからくる『過剰な衝撃』が加わったことが最大の原因です。

下肢がまっすぐスラリと伸びたひざ、生理的弯曲の消失したひざは、衝撃をうまく逃がすことができません。さらに外反母趾や指上げ足(浮き指)などの不安定な足裏という条件が重なると、クッション作用が低下してしまい、地面からの過剰な衝撃をもろに受け、次第に軟骨や靭帯を破壊してしまうのです。

この他、X脚傾向にある場合や、ひざの反りすぎ(膝反張)傾向を伴う場合にも多く見られます。

治療のポイント

ジャンパーひざは、軟部組織の損傷を伴っているため、治癒までには時間がかかることを覚えておいてください。あらかじめ発生メカニズムとおおよその治療期間を知っておくことが大切です。そして何より、損傷を起こしているわけですから、安静を第一優先に考えなければなりません。これにも、負担度より安静度が上回るサラシ固定が非常に効果的です。 また、日常のスポーツ、特に跳躍や長時間立ちっぱなしの状態は避け、ひざは常に伸ばしきらないよう、やや曲げ加減にしておくよう徹底し、できる限りひざへの負担を減らすこと、これ以外に治す方法はありません。 さらに地面からの衝撃を最小限に抑えるために、『人工筋肉素材の免震インソール』を着用すると、効果は倍増します。

⑥軟骨損傷で起こったひざの痛み(衝撃のアンバランス)

よく耳にする半月板損傷は、この衝撃のアンバランスが原因です。

症状

たいていはスポーツをしている人に多く起こる損傷で、負傷の瞬間がはっきりしないにも関わらず、ひざが痛んだり腫れたりするのが特徴です。一定の角度で加重するとズキンと激痛が走り、屈伸時には何か物が挟まったようなロック現象を起こしたり、関節がうまく噛み合っていないような弾発現象を起こしたりします。

また、一定の角度で異物がはじけ、ゴキッとした音とともにロック現象が解除されるような症状も多く見られます。原因がはっきりしないままX線や内視鏡検査を受け、その時初めて症状を知ることも多くあります。大人では中・高年、または、肥満傾向の女性に多く見られるのも特徴です。

原因

外反母趾や指上げ足(浮き指)、または扁平足など、不安定な足裏で日常生活やスポーツを行うことにより、足裏の機能的作用が著しく低下してしまい、ひざに『過剰な衝撃』と『過剰なねじれ』が繰り返されたことが最大の原因です。

足裏の機能として、縦アーチは『クッション作用』、横アーチは『ねじれを防ぐ作用』を果たしているのですが、外反母趾や指上げ足(浮き指)・扁平足の場合、この機能を著しく低下させてしまいます。半月板損傷は、地面からの過剰な衝撃と過剰なねじれが半月板に繰り返し伝わり、亀裂が生じた結果なのです。この2つの有害なストレスに、ひざの構造学的なアンバランスが影響しているケースも多く見られます。

半月板損傷は主に、『過剰な衝撃』の方をより多く受け、起こす損傷です。このような損傷を起こす人は、日常生活の中ですでに90%の損傷・要因が溜まっていて、残りの10%の『わずかなこと』で、100%の損傷に達してしまうのです。これが、本当の半月板損傷の原因であることを理解しなければなりません。

治療のポイント

まずは保存的療法を心がけ、どんな場合であっても1ヶ月はサラシ包帯で完全固定を施し、経過をみましょう。負担度より安静度が上回るしっかりした固定を10ヶ月ほど続けていると、徐々に骨も修復され、支障なく日常生活が送れるようになるものです。

保存的療法・外科手術、それぞれにはメリット・デメリットがあるので、どちらもしっかりと知ったうえで、選択することが重要です。

ひざを完全固定したうえで、『過剰な衝撃』を吸収・無害化するために、靴の中にも『人工筋肉の免震インソール』を必ず併用してください。どちらの衝撃も吸収でき、絶大な効果が得られます。

なお、症状がひどい場合には、速やかに医師の意見を仰ぎ、判断してください。

⑦靭帯損傷で起こったひざの痛み(ねじれのアンバランス)

十字靭帯損傷は、これによって発生します。

症状

負傷の瞬間が自覚できなかったり、あったとしてもほんのわずかなことであったりと、気付かない程度のことにも関わらず、ひざが痛んだり腫れてきたりする症状です。屈伸時もポキポキと、いまひとつ噛み合わないような音がして痛んだり、また椅子に座った状態でひざを前に引っ張ると、簡単にズズズとひざが動いてしまう『引き出し現象』もみられます。

スポーツや長時間の歩行、1日中立ちっぱなしの後などに痛みが増すことが多く、病院で検査を受けて初めて症名を告げられることがほとんどです。

少年ではスポーツをたくさん行う人に多く、中・高年ではやはり、肥満傾向の女性に多く見られます。

原因

反り過ぎたひざに、外反母趾や指上げ足(浮き指)、または扁平足などの足裏の不安定により、足裏の機能的作用が著しく低下してしまい、ひざに『過剰なねじれ』と『過剰な衝撃』が繰り返されたことが最大の原因です。

足裏の機能として、縦アーチは『クッション作用』、横アーチは『ねじれを防ぐ作用』を果たしているのですが、外反母趾や指上げ足(浮き指)・扁平足の場合、この機能を著しく低下させてしまいます。半月板損傷は、地面からの過剰な衝撃と過剰なねじれが半月板に繰り返し伝わり、亀裂が生じた結果なのです。この2つの有害なストレスに、ひざの構造学的なアンバランスが影響しているケースも多く見られます。

十字靭帯損傷は主に、『過剰なねじれ』の方をより多く受け、起こす損傷です。このような損傷を起こす人は、日常生活の中ですでに90%の損傷・要因が溜まっていて、残りの10%の『わずかなこと』で、100%の損傷に達してしまうのです。これが、本当の半月板損傷の原因であることを理解しなければなりません。

治療のポイント

十字靭帯損傷も、まずは保存的療法を心がけてみるべきです。

断裂したままでも支障なく、日常生活やスポーツに取り組んでいる人はたくさんいます。またこの損傷も、スポーツ時や交通事故などのようなはっきりした原因があって起こるものは非常に少なく、多くが、日常の繰り返されるストレス性の外力が原因であり、すでに90%の要因が溜まっているため、小さなことで爆発してしまうのです。

ひざへのストレスを最小限に抑えるため、しっかりとサラシ固定を行いましょう。それに加えて、『人工筋肉素材の免震インソール』で過剰な衝撃を防ぐことも大切です。

症状によっては、医師や専門家とともに経験からの判断による最善の手段を探すことも大切なのは、私が言うまでもありません。

⑧環境条件で起こったひざの痛み(環境条件痛)

環境条件でひざが痛む場合を、解説していきます。

症状

一定の仕事や動作、片寄った行動をした後にのみ、原因もなく痛む場合です。

その仕事や動作を中止すれば痛みがなくなるという症状です。つまり、一定の条件下で、わけもなくひざが痛くなるもので、片寄った生活環境条件が最大の原因となって起こる痛みです。

この他、雨が降る前に痛みが出たり、暑さ・寒さや季節の変わり目になると痛む、などの症状もこれに含まれます。

原因

1日中の立ち仕事、コンクリートの上での作業、安全靴を長時間履いていたりサンダルを履いていて足元が常に不安定、または階段の上り下りを頻繁に行うなど、片寄った生活環境条件のアンバランスが最大の原因となる場合を指します。

このように環境条件痛には、肉体的ストレス(重いものを持ったり、長時間の重労働など)で痛くなる症状の他に、精神的なショックやストレスで潜在的な痛みが発生する場合もあります。

治療のポイント

生活環境条件が最大の原因になっているわけですから、まず、どんな生活・行動が片寄っていたのか、それを特定することが最優先です。原因を特定できれば予防もできますし、再発防止もできます。何より、自分で気をつけることができるのです。

サラシ包帯固定で負担を軽減させれば、それだけでかなり良くなるのですが、症状が軽いためにサラシ包帯を巻くこと自体が億劫になってしまうかもしれません。サラシ包帯を巻くという覚悟と勇気が、何より大切になってきます。

以上のように、負傷の瞬間がはっきりしないまま起こった痛みは、8通りのアンバランスの追求により、だんだんとその真相が見えるようになってきます。

この理論を一度知ってしまったら、医師であろうと治療家であろうと、『人間として、人間を治したい』という魂の叫びが心の底から起こり、またそれが自然に行動へと移っていくものなのだということを、誰もが自覚するはずです。

治療医学の正しい、本物の理論を知ったという何よりの実感なのだと思います。

医師の判断を優先され、あくまで「自分でできる未病改善」の参考として下さい。

新着情報

- 2015.4.15

- ひざの痛み専門サイトが公開されました

固定力ひざヘバサポーター

固定力ひざヘバサポーター サラシバンテージセット

サラシバンテージセット 免震インソール

免震インソール ホソックス

ホソックス ひざの痛みはサラシ一本で98%治る!

ひざの痛みはサラシ一本で98%治る! ひざらくらくサポーター

ひざらくらくサポーター